2019年03月02日

子どもから学ぶ、子どもに学ぶ

日々子どもたちと一緒に学ぶ中で、自分の姿勢としてとても大切にしていることがあります。

先日のまなびのいえでのクラスは、これをすごく感じる時間でもありました。

それが、

子どもから学ぶ、子どもに学ぶ

ということです。

では、

「子どもから学ぶ、子どもに学ぶ」ってどういうことでしょうか?

私なりの感覚にはなりますが、少しお伝えしていきますね。

教室など子どもたちが学ぶ場では、どうしても「教える人」-「教わる人」という関係があって、子どもたちは「教わる人」として学ぶことが多いと思います。

学校や学習塾、或いは場合によっては、家庭でもそうかもしれません。

言われたことをやって、もっと言うと、言われたことだけやって、それで分かったかどうかを何かしらの方法、例えばテストなどで問われて、点数などの結果で評価されていることが多いのが現状です。

でも、よく考えると、そういった関係性の学びの中で、子どもたちが主体になって、子どもたちが主語になった学びの場は創れるのでしょうか?

”子どもたちが主語”というのは、私が尊敬している大空小学校の元校長、木村先生も言っている言葉です。

子どもたちが主体というのは、今しきりに大切だと言われていることでもあり、そこに議論の余地はないくらいだと思います。

2020年度に向けて、学校教育でも子どもたちが”自ら”学ぶことを大切にした在り方に変わろうとし始めています。

そこに、加えていきたいのが、

「子どもたちが主語」になる学びの場創り

です。

では、そのために私たち、いわゆる「教える人」としての大人の意識はどうあったらいいのでしょうか?

どう変わって行ったらいいのでしょうか?

私もまなびのいえや最近スタートした学習塾でも感じていることですが、子どもたちは日々「教わる人」として学ぶ中で、どうしても”受け身”で学ぶということが自然になり、身に付いて行ってしまっています。

自分で考えて行動していくことが大切だと言われても、言われたことをその通り行っていく、それに自分を合わせていくことが正しいと思い込んでしまうのも無理はありません。

ほんとうは、誰しも子どもたちが”自ら”学ぶことを望んでいるのに。

それに気付かずに一番成長する小中学生の9年間を過ごしていくことになります。

もちろん、既に取り組んでいたり、変わりつつある学校や、学びの場は全国にたくさんあります。

このところ、そういう記事をたくさん目にしますし、きっとそういう流れになっていくのだと感じています。

それでも、そんな今だからこそ「教える人」-「教わる人」という関係性から、

全ての人が「学び合う」関係性への新たな価値観の再構築

が、今私たち大人に突きつけられていると思っています。価値観を見直し、ゼロから創り上げていくことが必要になってきています。

私たち、いわゆる「教える人」側の意識が、今までの価値観をいったん白紙にして、本当に「学び合う」関係性とはどういうことかを、ひとつひとつ自分で考え、周りの人と議論して、再構築していく、地道で根気のいることだと思います。

その価値観の再構築へのひとつの大人の在り方として、

子どもから学ぶ、子どもに学ぶ

という姿勢が大切だと感じています。

先日のまなびのいえのクラスで、子どもがつくった作品です。

基本的に子どもたちは動画を見ながら作品を作ります。そんな中で少し動画を見始めた後、すっと作品を作り始めました。最初はどんな作品を作るのか見ただけでは分からず、とても集中して作品作りをしているので、見守っていました。

そして、90分後に完成した作品です。

見事に、自分でイメージを広げて作品を完成させていました。

完成したことを、その子は全身で喜んで表現していました。私もそのゲームで遊ばせてもらいました。

その中で出てきたちょっとしたバグも、

あっ、と言って、ささっと直して、またやってみて!と。

私はこの90分ほとんど何も教えていません笑

最後にゲームをしながら、これはどう作ったの?これはどういう風にイメージしたの?といくつか質問したのみです。

これで、この子のこの日の学びは完成です。私はそう感じました。

純粋にすごいなぁ~と感じて、この子とこの子の作品からたくさんのことを学ばせてもらったと感じています。

この日の子どもとの学びの時間を通して、

子どもたち同志の学び合い、ということももちろんですが、子どもと大人の学び合いという視点もぜひ大切にしていきたいと強く感じました。

まなびのいえでは、そんな学びのある場創りを通して、子どもたちの成長をサポートしています。

随時体験会も開催していますので、ピンときたらぜひ遊び&学びに来てください。いつでもお待ちしています。

まなびのいえが気になったら、一度ホームページを覗いてみてくださいね。

まなびのいえホームページ

先日のまなびのいえでのクラスは、これをすごく感じる時間でもありました。

それが、

子どもから学ぶ、子どもに学ぶ

ということです。

では、

「子どもから学ぶ、子どもに学ぶ」ってどういうことでしょうか?

私なりの感覚にはなりますが、少しお伝えしていきますね。

教室など子どもたちが学ぶ場では、どうしても「教える人」-「教わる人」という関係があって、子どもたちは「教わる人」として学ぶことが多いと思います。

学校や学習塾、或いは場合によっては、家庭でもそうかもしれません。

言われたことをやって、もっと言うと、言われたことだけやって、それで分かったかどうかを何かしらの方法、例えばテストなどで問われて、点数などの結果で評価されていることが多いのが現状です。

でも、よく考えると、そういった関係性の学びの中で、子どもたちが主体になって、子どもたちが主語になった学びの場は創れるのでしょうか?

”子どもたちが主語”というのは、私が尊敬している大空小学校の元校長、木村先生も言っている言葉です。

子どもたちが主体というのは、今しきりに大切だと言われていることでもあり、そこに議論の余地はないくらいだと思います。

2020年度に向けて、学校教育でも子どもたちが”自ら”学ぶことを大切にした在り方に変わろうとし始めています。

そこに、加えていきたいのが、

「子どもたちが主語」になる学びの場創り

です。

では、そのために私たち、いわゆる「教える人」としての大人の意識はどうあったらいいのでしょうか?

どう変わって行ったらいいのでしょうか?

私もまなびのいえや最近スタートした学習塾でも感じていることですが、子どもたちは日々「教わる人」として学ぶ中で、どうしても”受け身”で学ぶということが自然になり、身に付いて行ってしまっています。

自分で考えて行動していくことが大切だと言われても、言われたことをその通り行っていく、それに自分を合わせていくことが正しいと思い込んでしまうのも無理はありません。

ほんとうは、誰しも子どもたちが”自ら”学ぶことを望んでいるのに。

それに気付かずに一番成長する小中学生の9年間を過ごしていくことになります。

もちろん、既に取り組んでいたり、変わりつつある学校や、学びの場は全国にたくさんあります。

このところ、そういう記事をたくさん目にしますし、きっとそういう流れになっていくのだと感じています。

それでも、そんな今だからこそ「教える人」-「教わる人」という関係性から、

全ての人が「学び合う」関係性への新たな価値観の再構築

が、今私たち大人に突きつけられていると思っています。価値観を見直し、ゼロから創り上げていくことが必要になってきています。

私たち、いわゆる「教える人」側の意識が、今までの価値観をいったん白紙にして、本当に「学び合う」関係性とはどういうことかを、ひとつひとつ自分で考え、周りの人と議論して、再構築していく、地道で根気のいることだと思います。

その価値観の再構築へのひとつの大人の在り方として、

子どもから学ぶ、子どもに学ぶ

という姿勢が大切だと感じています。

先日のまなびのいえのクラスで、子どもがつくった作品です。

基本的に子どもたちは動画を見ながら作品を作ります。そんな中で少し動画を見始めた後、すっと作品を作り始めました。最初はどんな作品を作るのか見ただけでは分からず、とても集中して作品作りをしているので、見守っていました。

そして、90分後に完成した作品です。

見事に、自分でイメージを広げて作品を完成させていました。

完成したことを、その子は全身で喜んで表現していました。私もそのゲームで遊ばせてもらいました。

その中で出てきたちょっとしたバグも、

あっ、と言って、ささっと直して、またやってみて!と。

私はこの90分ほとんど何も教えていません笑

最後にゲームをしながら、これはどう作ったの?これはどういう風にイメージしたの?といくつか質問したのみです。

これで、この子のこの日の学びは完成です。私はそう感じました。

純粋にすごいなぁ~と感じて、この子とこの子の作品からたくさんのことを学ばせてもらったと感じています。

この日の子どもとの学びの時間を通して、

子どもたち同志の学び合い、ということももちろんですが、子どもと大人の学び合いという視点もぜひ大切にしていきたいと強く感じました。

まなびのいえでは、そんな学びのある場創りを通して、子どもたちの成長をサポートしています。

随時体験会も開催していますので、ピンときたらぜひ遊び&学びに来てください。いつでもお待ちしています。

まなびのいえが気になったら、一度ホームページを覗いてみてくださいね。

まなびのいえホームページ

2019年02月21日

子どもたちとの学びで大切にしていること

日々子どもたちと一緒に学ぶ中で、自分の姿勢としてとても大切にしていることがあります。

先日のまなびのいえでのクラスは、これをすごく感じる時間でもありました。

それが、

子どもから学ぶ、子どもに学ぶ

ということです。

では、

「子どもから学ぶ、子どもに学ぶ」ってどういうことでしょうか?

私なりの感覚にはなりますが、少しお伝えしていきますね。

「教室」など子どもたちが学ぶ場では、どうしても「教える人」-「教わる人」という関係があって、

子どもたちは「教わる人」として学ぶことが多いですよね。

学校や学習塾、或いは家庭でもそうかもしれません。

言われたことをやって、もっと言うと、言われたことだけやって、それで分かったかどうかを何かしらの方法、

例えばテストなどで問われて、点数や結果が良ければ評価されていることが多いのが現状です。

でも、よく考えると、そういった関係性、学びの場の中では、子どもたちが主体になって、子どもたちが主語になって学ぶことが出来るのでしょうか?

子どもたちが主語というのは、私が尊敬している大空小学校の元校長、木村先生の言葉でもあります。

子どもたちが主体になるというのは、今しきりに大切だと言われていることです。

2020年度に向けて、学校教育でも子どもたちが”自ら”学ぶことを大切にした在り方に変わろうとし始めています。

では、私たち、いわゆる「教える人」としての大人の意識はどうあったらいいのでしょうか?

どう変わって行ったらいいのでしょうか?

今の状況では、子どもたちは「教わる人」として学ぶ中で、どうしても”受け身”で学ぶということが自然になり、身に付いて行ってしまっています。

自分で考えて行動していく、というよりは、言われたことをその通り行っていく、それに自分を合わせていくことが正しいと思い込んでしまうのも無理はありません。

ほんとうは、誰しも子どもたちが”自ら”学ぶことを望んでいるのに。それに気付かずに一番成長する時間を過ごしていくのです。

もちろん、今変わっている、変わりつつある学校や、学びの場は全国にたくさんあると思います。

それでも、今だからこそ「教える人」-「教わる人」という関係性から、

全ての人が「学び合う」関係性への新たな価値観の構築

が必要になると感じています。

言葉にすると、そう目新しいことには感じないかもしれないですが、これは大きく今の価値観を再構築していくことが必要になります。

私たち、いわゆる「教える人」側の意識が、今までの価値観をいったん白紙にして、本当に「学び合う」関係性とはどういうことかを、ひとつひとつ自分で考え、周りの人と議論して、再構築していく、地道で根気のいることだと思っています。

その価値観の再構築へのひとつの在り方として、

子どもから学ぶ、子どもに学ぶ

という姿勢が大切だと感じています。

先日のまなびのいえのクラスで、子どもがつくった作品です。

基本的に子どもたちは動画を見ながら作品を作ります。

そんな中で少し動画を見始めた後、すっと作品を作り始めました。最初はどんな作品を作るのか見ただけでは分からず、とても集中して作品作りをしているので、見守っていました。

そして、90分後に完成した作品です。動画だと重いので静止画にしましたが、かなり色々工夫して作られています。

見事に、自分でイメージを広げて作品を完成させていました。

完成したことを、その子は全身で喜んで表現していました。私もそのゲームで遊ばせてもらいました。

その中で出てきたちょっとしたバグも、

あっ、と言って、ささっと直して、またやってみて!と。

私はこの90分ほとんど何えていません笑

最後にゲームをしながら、これはどう作ったの?これはどういう風にイメージしたの?といくつか質問したのみです。

これで、この子のこの日の学びは完成です。私はそう感じました。

子どもたち同志の学び合い、ということももちろんですが、子どもと大人の学び合いという視点もぜひ大切にしていきたいです。

先日のまなびのいえでのクラスは、これをすごく感じる時間でもありました。

それが、

子どもから学ぶ、子どもに学ぶ

ということです。

では、

「子どもから学ぶ、子どもに学ぶ」ってどういうことでしょうか?

私なりの感覚にはなりますが、少しお伝えしていきますね。

「教室」など子どもたちが学ぶ場では、どうしても「教える人」-「教わる人」という関係があって、

子どもたちは「教わる人」として学ぶことが多いですよね。

学校や学習塾、或いは家庭でもそうかもしれません。

言われたことをやって、もっと言うと、言われたことだけやって、それで分かったかどうかを何かしらの方法、

例えばテストなどで問われて、点数や結果が良ければ評価されていることが多いのが現状です。

でも、よく考えると、そういった関係性、学びの場の中では、子どもたちが主体になって、子どもたちが主語になって学ぶことが出来るのでしょうか?

子どもたちが主語というのは、私が尊敬している大空小学校の元校長、木村先生の言葉でもあります。

子どもたちが主体になるというのは、今しきりに大切だと言われていることです。

2020年度に向けて、学校教育でも子どもたちが”自ら”学ぶことを大切にした在り方に変わろうとし始めています。

では、私たち、いわゆる「教える人」としての大人の意識はどうあったらいいのでしょうか?

どう変わって行ったらいいのでしょうか?

今の状況では、子どもたちは「教わる人」として学ぶ中で、どうしても”受け身”で学ぶということが自然になり、身に付いて行ってしまっています。

自分で考えて行動していく、というよりは、言われたことをその通り行っていく、それに自分を合わせていくことが正しいと思い込んでしまうのも無理はありません。

ほんとうは、誰しも子どもたちが”自ら”学ぶことを望んでいるのに。それに気付かずに一番成長する時間を過ごしていくのです。

もちろん、今変わっている、変わりつつある学校や、学びの場は全国にたくさんあると思います。

それでも、今だからこそ「教える人」-「教わる人」という関係性から、

全ての人が「学び合う」関係性への新たな価値観の構築

が必要になると感じています。

言葉にすると、そう目新しいことには感じないかもしれないですが、これは大きく今の価値観を再構築していくことが必要になります。

私たち、いわゆる「教える人」側の意識が、今までの価値観をいったん白紙にして、本当に「学び合う」関係性とはどういうことかを、ひとつひとつ自分で考え、周りの人と議論して、再構築していく、地道で根気のいることだと思っています。

その価値観の再構築へのひとつの在り方として、

子どもから学ぶ、子どもに学ぶ

という姿勢が大切だと感じています。

先日のまなびのいえのクラスで、子どもがつくった作品です。

基本的に子どもたちは動画を見ながら作品を作ります。

そんな中で少し動画を見始めた後、すっと作品を作り始めました。最初はどんな作品を作るのか見ただけでは分からず、とても集中して作品作りをしているので、見守っていました。

そして、90分後に完成した作品です。動画だと重いので静止画にしましたが、かなり色々工夫して作られています。

見事に、自分でイメージを広げて作品を完成させていました。

完成したことを、その子は全身で喜んで表現していました。私もそのゲームで遊ばせてもらいました。

その中で出てきたちょっとしたバグも、

あっ、と言って、ささっと直して、またやってみて!と。

私はこの90分ほとんど何えていません笑

最後にゲームをしながら、これはどう作ったの?これはどういう風にイメージしたの?といくつか質問したのみです。

これで、この子のこの日の学びは完成です。私はそう感じました。

子どもたち同志の学び合い、ということももちろんですが、子どもと大人の学び合いという視点もぜひ大切にしていきたいです。

2019年02月16日

もし子どもから「死にたい」と言われたら

こんばんは!

まなびのいえの小高です。

ちょっとインパクトのあるタイトルですが、

実際に、昨年20歳になった娘から、「もう死にたい」と言われました。

離れて暮らしているので、日々顔を合わせている訳ではないのですが、

色々難しいこともあって、

彼女の中でいっぱいいっぱいな状況で出た言葉だったのですが、

聞いた時は、なんとも言えない感情に自分もなりました。

電話越しであったので、その言葉だけが耳に届いて、

言葉と一緒に泣き声も届いて来て、

何があったのかは何となく分かってはいたのですが、彼女の気持ちの重さをずしっと感じながら聞いていました。

そんな時、みなさんであれば、どうしますか?

どうしますか?

と聞いたのは、

どう答えますか?

では、何か答えることが前提になってしまうからなのですが、

その時は、

ただただ彼女の話と泣き声を聞くことしか出来なかったです。

彼女の中にあった色々な感情が湧きだしてきて、

それが言葉や泣き声になっているのをただただ聞いているしか出来ませんでした。

ネガティブな感情がたくさん出て来ても、それをただただ受け止めてあげることしか出来なかったです。

そこで、

「そんなこと言ったらダメだよ」

「○○ちゃんが死んだら悲しいよ」

とか、そういった声掛けはまったく意味がないものに感じました。

ただただ、彼女から出てくる言葉を出て来るだけ出させてあげよう、

ただそれだけでした。

「うん」

「そうか」

これくらいしか言葉は出ていなかったと思います。

1時間以上、そうやって話を聞いて、そして少し落ち着いた彼女が、

疲れたからいったん切るねと言って電話を切った後のこれ以上の無力感はなかったです。

そして、暫くしてから来たLINEに、「ありがとう。いっぱいひどいこと言ってごめんね」と書いてありました。

それで少し安心したのですが、その後から彼女の気持ちに少しずつ変化が起きたように思います。

出せるものを全部出した感じだったのでしょうか。

もちろん、まだ悩みながら躓きながらですが、自分の本心を出せるようになったんだと思います。

親として出来ること。

話を聞いてあげること。ネガティブな感情も、全ての感情を言葉をただただ受け止めてあげること。

そうしたら、吐きだしたスペースに、何かしら希望や前向きな感情が産まれてくるのかもしれません。

いっぱいいっぱいのところにいくら言葉を掛けても入ってこないのが、

少し心にスペースが出来たら、掛けられる言葉も入ってきやすいのかもしれません。

結果を求めず、何かを評価もしない。

ただただあるがまま。そのままを受け止めてあげられたら、

子どもは自分で自分の道を見つけていく力を蓄えていくのかもしれません。

今日は、自分の感情も少しわさわさしてました。

そんな時もありますね。

まなびのいえの小高です。

ちょっとインパクトのあるタイトルですが、

実際に、昨年20歳になった娘から、「もう死にたい」と言われました。

離れて暮らしているので、日々顔を合わせている訳ではないのですが、

色々難しいこともあって、

彼女の中でいっぱいいっぱいな状況で出た言葉だったのですが、

聞いた時は、なんとも言えない感情に自分もなりました。

電話越しであったので、その言葉だけが耳に届いて、

言葉と一緒に泣き声も届いて来て、

何があったのかは何となく分かってはいたのですが、彼女の気持ちの重さをずしっと感じながら聞いていました。

そんな時、みなさんであれば、どうしますか?

どうしますか?

と聞いたのは、

どう答えますか?

では、何か答えることが前提になってしまうからなのですが、

その時は、

ただただ彼女の話と泣き声を聞くことしか出来なかったです。

彼女の中にあった色々な感情が湧きだしてきて、

それが言葉や泣き声になっているのをただただ聞いているしか出来ませんでした。

ネガティブな感情がたくさん出て来ても、それをただただ受け止めてあげることしか出来なかったです。

そこで、

「そんなこと言ったらダメだよ」

「○○ちゃんが死んだら悲しいよ」

とか、そういった声掛けはまったく意味がないものに感じました。

ただただ、彼女から出てくる言葉を出て来るだけ出させてあげよう、

ただそれだけでした。

「うん」

「そうか」

これくらいしか言葉は出ていなかったと思います。

1時間以上、そうやって話を聞いて、そして少し落ち着いた彼女が、

疲れたからいったん切るねと言って電話を切った後のこれ以上の無力感はなかったです。

そして、暫くしてから来たLINEに、「ありがとう。いっぱいひどいこと言ってごめんね」と書いてありました。

それで少し安心したのですが、その後から彼女の気持ちに少しずつ変化が起きたように思います。

出せるものを全部出した感じだったのでしょうか。

もちろん、まだ悩みながら躓きながらですが、自分の本心を出せるようになったんだと思います。

親として出来ること。

話を聞いてあげること。ネガティブな感情も、全ての感情を言葉をただただ受け止めてあげること。

そうしたら、吐きだしたスペースに、何かしら希望や前向きな感情が産まれてくるのかもしれません。

いっぱいいっぱいのところにいくら言葉を掛けても入ってこないのが、

少し心にスペースが出来たら、掛けられる言葉も入ってきやすいのかもしれません。

結果を求めず、何かを評価もしない。

ただただあるがまま。そのままを受け止めてあげられたら、

子どもは自分で自分の道を見つけていく力を蓄えていくのかもしれません。

今日は、自分の感情も少しわさわさしてました。

そんな時もありますね。

2019年02月11日

これからの学びへのヒント

今日は、まなびのいえに通ってくれている子のお母さんからいただいた声を紹介したいと思います。

単純に、こうやって声を聴かせていただけることが嬉しいというのもありますが、この中にこれからの学びへのヒントがあると思い紹介させていただきます。

そのまま紹介することが、多分多くの気付きに繋がるのではないかと、いただいた内容をそのまま掲載します。(掲載についてはご了承いただいています)

<まなびのいえに通う男の子のお母さんからの声>

--------------------------------------

-子どもにプログラミングを習わせてみたい、子どもが通い続けられる習い事を見つけたい、通ってみようか迷っている保護者にひとことお願いします。

小学校に入学して、すぐに「学校ってなんなの?自由が何もない」と言ったわが子。

それから、「なぜ音楽で歌いたくもない歌を歌わなければならないのか」、「道徳って意味が分からないから授業にでたくない」などなど学校は苦痛な時間のようでした。

そんな子どもに、学校外で何か楽しい場所はないものかと、いろいろ試してみました。

英語に太鼓に野球。

どれも本人もやってみたいと言ったものでしたが、今日は行くのやめると言う日が増えました。

親としては一度始めたものを簡単にやめたら忍耐力がつかないと思い、ガミガミ言いながら続けさせていましたが、今思えば子どもに悪い事をしたなと感じています。

なぜかと言えば、まなびのいえに通い始めて、子どもが生き生きと自分から進んでやっている姿を見れたからです。

本当に楽しければ親がやれやれ言わなくても、勝手に自分でやるんだなと分かりました。5年生から始めて、今、中1になりましたが、プログラミング教室の日は、早く行きたいと言って始まる30分前には教室に着いています。

まなびのいえとの出会いに感謝しています。

--------------------------------------

学びの場において、「教える」-「教わる」の関係ではなく、自ら学び、そして「学び合う」関係をどうやったら作っていけるのか、それを大人と言われる人たちは、今真剣に考えて、それをひとつひとつカタチにしていくことが大切になっていくのではないでしょうか。

これでいいということはないと思います。

私もまだまだ勉強が必要です。子どもたちを通して、たくさんのことを学んでいきたいと思っています。

そして、

本当に誰もが自ら学び、そして「学び合える」、そんな学びの場を安曇野に創っていくこと

が、今の目標の一つでもあります。

======================

まなびのいえは、「楽しく、自由に、自ら学ぶ」ことを大切に、子どもたちを主語にした学びの場創りをしています。

→まなびのいえHP

体験会も開催していますので、お気軽にお問合せください。

単純に、こうやって声を聴かせていただけることが嬉しいというのもありますが、この中にこれからの学びへのヒントがあると思い紹介させていただきます。

そのまま紹介することが、多分多くの気付きに繋がるのではないかと、いただいた内容をそのまま掲載します。(掲載についてはご了承いただいています)

<まなびのいえに通う男の子のお母さんからの声>

--------------------------------------

-子どもにプログラミングを習わせてみたい、子どもが通い続けられる習い事を見つけたい、通ってみようか迷っている保護者にひとことお願いします。

小学校に入学して、すぐに「学校ってなんなの?自由が何もない」と言ったわが子。

それから、「なぜ音楽で歌いたくもない歌を歌わなければならないのか」、「道徳って意味が分からないから授業にでたくない」などなど学校は苦痛な時間のようでした。

そんな子どもに、学校外で何か楽しい場所はないものかと、いろいろ試してみました。

英語に太鼓に野球。

どれも本人もやってみたいと言ったものでしたが、今日は行くのやめると言う日が増えました。

親としては一度始めたものを簡単にやめたら忍耐力がつかないと思い、ガミガミ言いながら続けさせていましたが、今思えば子どもに悪い事をしたなと感じています。

なぜかと言えば、まなびのいえに通い始めて、子どもが生き生きと自分から進んでやっている姿を見れたからです。

本当に楽しければ親がやれやれ言わなくても、勝手に自分でやるんだなと分かりました。5年生から始めて、今、中1になりましたが、プログラミング教室の日は、早く行きたいと言って始まる30分前には教室に着いています。

まなびのいえとの出会いに感謝しています。

--------------------------------------

学びの場において、「教える」-「教わる」の関係ではなく、自ら学び、そして「学び合う」関係をどうやったら作っていけるのか、それを大人と言われる人たちは、今真剣に考えて、それをひとつひとつカタチにしていくことが大切になっていくのではないでしょうか。

これでいいということはないと思います。

私もまだまだ勉強が必要です。子どもたちを通して、たくさんのことを学んでいきたいと思っています。

そして、

本当に誰もが自ら学び、そして「学び合える」、そんな学びの場を安曇野に創っていくこと

が、今の目標の一つでもあります。

======================

まなびのいえは、「楽しく、自由に、自ら学ぶ」ことを大切に、子どもたちを主語にした学びの場創りをしています。

→まなびのいえHP

体験会も開催していますので、お気軽にお問合せください。

2019年02月07日

これからの子どもたちが必要な力

久しぶりの更新です。

こんにちは!まなびのいえの小高です。

あまりに間があいたので忘れ去られているかもしれませんが、改めて自分の書いたブログを読み返していると、客観的に自分の頭の中を見ているみたいで、ぐちゃぐちゃしている思考がすっきり整理されることがわかり笑、改めてブログをスタートします!

自分が書いておきたいことがあった時に書き記していきます。

今日は、

GRIT(グリット)

について。

あのイチロー選手も、このGRITがあったからあれだけ偉大な選手になれたとも言える、それだけ大切な力です。

もちろんイチロー選手は、肩の強さや足の速さ、バットコントロールの上手さは元来備わった選手ですが、それでもこのGRITがなければあれだけの選手にはなっていなかったかもしれません。

GRIT(グリット)、成功するためには、生まれ持った才能よりも、この力が大切だと言われています。

日本語だと、

チャレンジして何事も諦めずやり抜く力

と言うことが出来ます。

イチロー選手は、あらだけの才能があっても毎日の練習をコツコツと続け、どのような場面でも諦めずチャレンジし続けたからこその、今なのだと思います。

まなびのいえでも、プログラミング教育を通して、まなびのいえで子どもたちと触れ合う中で感じているのは、まさにこのGRITの大切さです。

そのためには、

用意された学びではなく、自由度の高い学びが必要になる

と強く感じています。

子どもたちの成長の過程で、このGRIT(やり抜く力)が養われていくような環境が周りにたくさん出来ていくといいなと感じます。

まなびのいえでは自由度の高い学びを目指して、キッズプログラミングの体験会を定期的に開催しています。

ぜひ一度遊びに来てくださいね

体験会の内容・日程・お申込はこちらから

こんにちは!まなびのいえの小高です。

あまりに間があいたので忘れ去られているかもしれませんが、改めて自分の書いたブログを読み返していると、客観的に自分の頭の中を見ているみたいで、ぐちゃぐちゃしている思考がすっきり整理されることがわかり笑、改めてブログをスタートします!

自分が書いておきたいことがあった時に書き記していきます。

今日は、

GRIT(グリット)

について。

あのイチロー選手も、このGRITがあったからあれだけ偉大な選手になれたとも言える、それだけ大切な力です。

もちろんイチロー選手は、肩の強さや足の速さ、バットコントロールの上手さは元来備わった選手ですが、それでもこのGRITがなければあれだけの選手にはなっていなかったかもしれません。

GRIT(グリット)、成功するためには、生まれ持った才能よりも、この力が大切だと言われています。

日本語だと、

チャレンジして何事も諦めずやり抜く力

と言うことが出来ます。

イチロー選手は、あらだけの才能があっても毎日の練習をコツコツと続け、どのような場面でも諦めずチャレンジし続けたからこその、今なのだと思います。

まなびのいえでも、プログラミング教育を通して、まなびのいえで子どもたちと触れ合う中で感じているのは、まさにこのGRITの大切さです。

そのためには、

用意された学びではなく、自由度の高い学びが必要になる

と強く感じています。

子どもたちの成長の過程で、このGRIT(やり抜く力)が養われていくような環境が周りにたくさん出来ていくといいなと感じます。

まなびのいえでは自由度の高い学びを目指して、キッズプログラミングの体験会を定期的に開催しています。

ぜひ一度遊びに来てくださいね

体験会の内容・日程・お申込はこちらから

2018年09月11日

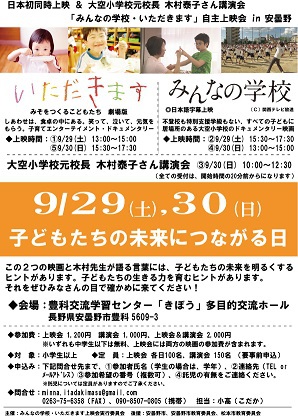

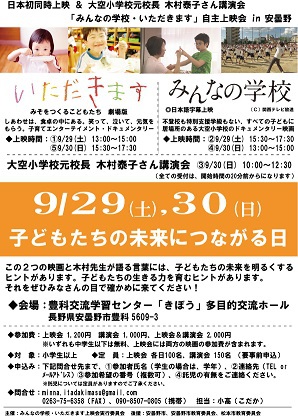

子どもたちの未来につながる日~「みんなの学校」と「いただきます」上映会~

どんな学校があったら

どんな学びの場があったら

そして子どもたちがどんな風に成長していったらワクワクするだろう。

そんなワクワクする種が、

「みんなの学校」と「いただきます みそをつくる子どもたち」、この2つのドキュメンタリー映画にはあります。

そんな2つの映画の上映会を9月29日(土)と30日(日)に

安曇野市豊科の交流学習センター「きぼう」の多目的交流ホールで開催します。

30日には、「みんなの学校」の舞台になった大阪市立大空小学校の初代校長木村泰子さんの講演会を開催します。

↓イベントの詳細はFBイベントページから確認いただきます↓

https://www.facebook.com/events/239987189926200/

3年半前、息子が学校に通えていなかったこともあり、

公立小学校ではもう難しいのか・・・

そんなことを思い始めた時に出会ったのがみんなの学校の舞台になった大阪市立大空小学校。

その当時、木村泰子さんが校長先生をされていた時に、直接訪問して授業や子どもたちの様子を見させてもらいました。

大空小学校のひとつの特徴でもある、全校生徒での「全校道徳」の授業にも参加させてもらいました。

もし自分が子どもだったらこんな学校に通ってみたい。

この学校には、子どもたちが学ぶ場としてのヒントがある。

子どもたちの未来につながるヒントがある。

そんな体験や感じたことのひとつひとつが、「みんなの学校」をたくさんの人に観てもらいたい、という想い・願いに繋がっています。

今回は、「みんなの学校」と一緒に「いただきます みそをつくる子どもたち」も上映します。

子どもたちが成長していく”場”がどうあって欲しいのか、

映画を観たひとりひとりが、そのことを考えるきっかけになると思っています。

この2つの映画を同時に観ることが出来る機会はそう多くはないと思います。

そして、何よりたくさんの人に映画を観ていただきたい。そしてたくさんの方に木村先生の話に触れていただきたい。

そのためにたくさんの方にこの上映会と講演会のことを知っていただければ嬉しいです。

9月、農繁期でもありイベントも多い時期でもありますが、ぜひこの機会に足を運んで、みなさんの目で確かめてみてください。

みんなの学校・いただきます上映会実行委員長 小高直樹

どんな学びの場があったら

そして子どもたちがどんな風に成長していったらワクワクするだろう。

そんなワクワクする種が、

「みんなの学校」と「いただきます みそをつくる子どもたち」、この2つのドキュメンタリー映画にはあります。

そんな2つの映画の上映会を9月29日(土)と30日(日)に

安曇野市豊科の交流学習センター「きぼう」の多目的交流ホールで開催します。

30日には、「みんなの学校」の舞台になった大阪市立大空小学校の初代校長木村泰子さんの講演会を開催します。

↓イベントの詳細はFBイベントページから確認いただきます↓

https://www.facebook.com/events/239987189926200/

3年半前、息子が学校に通えていなかったこともあり、

公立小学校ではもう難しいのか・・・

そんなことを思い始めた時に出会ったのがみんなの学校の舞台になった大阪市立大空小学校。

その当時、木村泰子さんが校長先生をされていた時に、直接訪問して授業や子どもたちの様子を見させてもらいました。

大空小学校のひとつの特徴でもある、全校生徒での「全校道徳」の授業にも参加させてもらいました。

もし自分が子どもだったらこんな学校に通ってみたい。

この学校には、子どもたちが学ぶ場としてのヒントがある。

子どもたちの未来につながるヒントがある。

そんな体験や感じたことのひとつひとつが、「みんなの学校」をたくさんの人に観てもらいたい、という想い・願いに繋がっています。

今回は、「みんなの学校」と一緒に「いただきます みそをつくる子どもたち」も上映します。

子どもたちが成長していく”場”がどうあって欲しいのか、

映画を観たひとりひとりが、そのことを考えるきっかけになると思っています。

この2つの映画を同時に観ることが出来る機会はそう多くはないと思います。

そして、何よりたくさんの人に映画を観ていただきたい。そしてたくさんの方に木村先生の話に触れていただきたい。

そのためにたくさんの方にこの上映会と講演会のことを知っていただければ嬉しいです。

9月、農繁期でもありイベントも多い時期でもありますが、ぜひこの機会に足を運んで、みなさんの目で確かめてみてください。

みんなの学校・いただきます上映会実行委員長 小高直樹

2018年06月10日

日々の中での気づきと学び

ブログを書き始めて、より意識しているのは、日々の中での気づきと学び

そんな中で、今日感じたことが2つあります。

今日は早朝に、今参加している起業塾「ひふみ塾」の男子メンバーのオンラインインタビュー。

なぜ「ひふみ塾に入ったのか」、「入ってみて何が変わったのか」、「これから入ってみたいと思っている人へのメッセージ」という感じで、ひとり3分くらいで話しました。

他のメンバーの想いや考えを聞きながら、そして自分の想いや考えを語りながら、改めて

自分の想いや考えを話すことの大切さを感じました。

話してみることで、その話したことが自分の耳も聞いているので、自分の想いや考えを客観的に聞くことが出来ます。

それによる気付きは、また深いものになるなぁというのが今日のひとつめの気づきであり、学びでした。

話すことが苦手という人もいると思います。

うまくなくてもいいんだと思います。100%伝えられなくてもいいんだと思います。

自分の今でも得意ではないし、それでも伝えることをしていたら、それなりには出来るようにもなってきました。

それでも苦手なものは苦手なんですけどね笑

信頼出来る人に伝えることをしていくと、自然と慣れていくというのもあるかもしれません。

自分の想いや考えを話してみる

そこからの気づきや学びは、きっと思っている以上に深いものになっていくと思います。

そして2つめ。

今日は午前、そして午後2つ、合計3つのプログラミングのクラスがありました。

子どもたちも10名以上が来てくれて、それぞれの課題をそれぞれのペースで進めていました。

その中での気づきは。

子どもの学びを深めるには、大人が辛抱すること

これは前にもどこかで書いたかな。

子どもたちは、それぞれの課題をやる中で分からないこともたくさん出てきます。

子どもによっては、分からないことがあるとすぐに質問をしてくる時もあります。

もちろん子どもたちの声を無視するのは良くないので、何に困っているのか、を確認しにいきます。

そうすると質問の内容によっては、その子であれば出来るだろうこともあります。

その時に、いきなり質問への答えを伝えるのか、子どもが答えに辿り着けるようにこちらから質問をするのか。

それによって、子どもの気づき、学びは変わってくると感じています。

もちろん、子どもによって理解のペースも違うので、同じようにとはいきませんが、それでも大人の声掛けと対応によって、子どもが自ら学んでいく楽しさを感じるか感じないかは、大きく違ってきます。

そんなことも分からないのか、ではなく、子どもがそれを分かるようになるために、

大人が辛抱することの大切さが問われているのだと思います。

それを、今日たくさんの子どもたちとプログラミングを学ぶ中で感じました。

どうか保護者のみなさん、大人のみなさん、そして、自分自身へも。

子どもたちの成長をのんびりと見守ってあげてください。

それがきっと未来につながっていきます。

ということで今日はこの辺で。

そんな中で、今日感じたことが2つあります。

今日は早朝に、今参加している起業塾「ひふみ塾」の男子メンバーのオンラインインタビュー。

なぜ「ひふみ塾に入ったのか」、「入ってみて何が変わったのか」、「これから入ってみたいと思っている人へのメッセージ」という感じで、ひとり3分くらいで話しました。

他のメンバーの想いや考えを聞きながら、そして自分の想いや考えを語りながら、改めて

自分の想いや考えを話すことの大切さを感じました。

話してみることで、その話したことが自分の耳も聞いているので、自分の想いや考えを客観的に聞くことが出来ます。

それによる気付きは、また深いものになるなぁというのが今日のひとつめの気づきであり、学びでした。

話すことが苦手という人もいると思います。

うまくなくてもいいんだと思います。100%伝えられなくてもいいんだと思います。

自分の今でも得意ではないし、それでも伝えることをしていたら、それなりには出来るようにもなってきました。

それでも苦手なものは苦手なんですけどね笑

信頼出来る人に伝えることをしていくと、自然と慣れていくというのもあるかもしれません。

自分の想いや考えを話してみる

そこからの気づきや学びは、きっと思っている以上に深いものになっていくと思います。

そして2つめ。

今日は午前、そして午後2つ、合計3つのプログラミングのクラスがありました。

子どもたちも10名以上が来てくれて、それぞれの課題をそれぞれのペースで進めていました。

その中での気づきは。

子どもの学びを深めるには、大人が辛抱すること

これは前にもどこかで書いたかな。

子どもたちは、それぞれの課題をやる中で分からないこともたくさん出てきます。

子どもによっては、分からないことがあるとすぐに質問をしてくる時もあります。

もちろん子どもたちの声を無視するのは良くないので、何に困っているのか、を確認しにいきます。

そうすると質問の内容によっては、その子であれば出来るだろうこともあります。

その時に、いきなり質問への答えを伝えるのか、子どもが答えに辿り着けるようにこちらから質問をするのか。

それによって、子どもの気づき、学びは変わってくると感じています。

もちろん、子どもによって理解のペースも違うので、同じようにとはいきませんが、それでも大人の声掛けと対応によって、子どもが自ら学んでいく楽しさを感じるか感じないかは、大きく違ってきます。

そんなことも分からないのか、ではなく、子どもがそれを分かるようになるために、

大人が辛抱することの大切さが問われているのだと思います。

それを、今日たくさんの子どもたちとプログラミングを学ぶ中で感じました。

どうか保護者のみなさん、大人のみなさん、そして、自分自身へも。

子どもたちの成長をのんびりと見守ってあげてください。

それがきっと未来につながっていきます。

ということで今日はこの辺で。

2018年06月09日

見えていないことこそ大事に

今日は畑からの学び

見えていないことこそ大事に

このところ、天気が続く日は朝か夕方、或いは時間がある時はその両方で畑に通っています。

結局今年の春夏は、

ネギ

ラディッシュ

ホウレンソウ

トマト

ナス

枝豆

オクラ

四角豆

落花生

サツマイモ

ヤーコン

畑のオーナーの好意もあり、11種類の野菜を育てることになりました。

この内、ラディッシュはすでに収穫期。畑での最初の収穫になりました。

他の野菜たちも、芽を出して、日々成長してくれています。

そんな中でも、うまく成長しない種や芽も。鳥につつかれたりするのもいますが、同じ環境で育てても、同じようには育っていかないのですね。

当たり前と言えば当たり前なのかもしれませんが。

そうやってうまく育つのも、育たないのも、土の中で根を張り、芽を出し、陽の光を浴びて、水分・養分を吸収して育っていこうとします。

人間が出来ることは、野菜たちの状況を観ながら、必要な水分をあげるくらい。

あとは育ってくれた野菜を収穫していくくらい。

日々、元気に成長してくれよー、と祈っています。

そんな野菜たちを観ていると、この見えない土の中での成長がどれだけ大事なことなのかと感じます。

そう、

見えないものの中に本当に大事なことが隠されているのかなと感じます。

うまく育っていくのは、しっかり土の中に根を張ります。

うまく育っていかないのは、やはり土の中でしっかり根を張ることが出来ていません。

そこに人の手はほとんど必要なく、やはり野菜たちにとっては土が親代わりで、土の影響を受けて育っていくのだなぁ~と

しっかりした土があって、そこに太陽の光と水分、そして育てる人の愛情があって、私たち人間にとって必要なものが育つんだなぁ~と

双葉の間から顔を見せた小さな芽を見ながら考えていました。

芽が出て来なかったり、成長が遅かったりすると、どうしてもいじくりたくなる衝動を抑えながら、じっと彼らの成長を見守って、今年の夏から秋には

たくさんの収穫が出来ることを祈って。

見えていないことこそ大事に

このところ、天気が続く日は朝か夕方、或いは時間がある時はその両方で畑に通っています。

結局今年の春夏は、

ネギ

ラディッシュ

ホウレンソウ

トマト

ナス

枝豆

オクラ

四角豆

落花生

サツマイモ

ヤーコン

畑のオーナーの好意もあり、11種類の野菜を育てることになりました。

この内、ラディッシュはすでに収穫期。畑での最初の収穫になりました。

他の野菜たちも、芽を出して、日々成長してくれています。

そんな中でも、うまく成長しない種や芽も。鳥につつかれたりするのもいますが、同じ環境で育てても、同じようには育っていかないのですね。

当たり前と言えば当たり前なのかもしれませんが。

そうやってうまく育つのも、育たないのも、土の中で根を張り、芽を出し、陽の光を浴びて、水分・養分を吸収して育っていこうとします。

人間が出来ることは、野菜たちの状況を観ながら、必要な水分をあげるくらい。

あとは育ってくれた野菜を収穫していくくらい。

日々、元気に成長してくれよー、と祈っています。

そんな野菜たちを観ていると、この見えない土の中での成長がどれだけ大事なことなのかと感じます。

そう、

見えないものの中に本当に大事なことが隠されているのかなと感じます。

うまく育っていくのは、しっかり土の中に根を張ります。

うまく育っていかないのは、やはり土の中でしっかり根を張ることが出来ていません。

そこに人の手はほとんど必要なく、やはり野菜たちにとっては土が親代わりで、土の影響を受けて育っていくのだなぁ~と

しっかりした土があって、そこに太陽の光と水分、そして育てる人の愛情があって、私たち人間にとって必要なものが育つんだなぁ~と

双葉の間から顔を見せた小さな芽を見ながら考えていました。

芽が出て来なかったり、成長が遅かったりすると、どうしてもいじくりたくなる衝動を抑えながら、じっと彼らの成長を見守って、今年の夏から秋には

たくさんの収穫が出来ることを祈って。

2018年06月08日

親として大切なことは何か

5歳の女の子が亡くなったニュース。

感傷的でもなく、同情的でもなく、そして怒りでもなく、

今思うのは、

親として大切なこととは何なのだろうか?

ということ。

「しつけ」と称して、いわゆる虐待的な行為を子どもにしていたわけで、そしてその行為をしていた親も、元々は子どもで、その親に育てられていたわけで。

それをたどっていくと、やっぱり

親って何なのか?

子どもを育てるって何なのか?

と考えざるを得ないのです。

自分も23歳で親になり、今思えば、親と言う立場ではあったけど、何も知らなかったし、分かってなかった。

その中で、何を大切に自分は親として子どもを育てていたのだろうかと。

正直に言うと、親にはなったけど、親ではなかった。

右も左も分からず、ただただ子どもが成長するのを見守っていた、そのために出来ることをしていた。

というくらいしか言えなくて

もちろん、人に優しくとか自然を大切にするとか、自分でやれることは自分でやるとか、そういうことは言ってきたし、一緒にやれることはやってきた。

でも、何が親として大切なのか?と問われると

それを明確に答えることが出来ないなぁと。

前に読んで、今回この記事を書くにあたり手にした、松下幸之助さんの話をまとめた「親として大切なこと」という本を、改めて読んでみました。

その中で、

「親としての人生観を持つ」ことが、親が子どもに何かを伝える以上に大切だということ

にハッとしました。

人生観とは、人がどう生きるか、生きる上で何を大切にするか、ということだと思うのですが、それが今、とても希薄になってしまっているのではないかと。

そう、誤解を恐れずに言えば、

生きていく上での信念がなくなってしまっているのだと。

国会の答弁を聞いていても、それがその人の信念であれば、それをどうどうと語ればいいのだと思うのですが、どうやっても信念が感じられない。

そういう社会の中で、家庭の中で、子どもたちは本当に育っていくのでしょうか。

自分へも改めて問いながら、これからの生き方を考えて行きたいと思いました。

子どもたちは親を、大人を見ているのだから。

感傷的でもなく、同情的でもなく、そして怒りでもなく、

今思うのは、

親として大切なこととは何なのだろうか?

ということ。

「しつけ」と称して、いわゆる虐待的な行為を子どもにしていたわけで、そしてその行為をしていた親も、元々は子どもで、その親に育てられていたわけで。

それをたどっていくと、やっぱり

親って何なのか?

子どもを育てるって何なのか?

と考えざるを得ないのです。

自分も23歳で親になり、今思えば、親と言う立場ではあったけど、何も知らなかったし、分かってなかった。

その中で、何を大切に自分は親として子どもを育てていたのだろうかと。

正直に言うと、親にはなったけど、親ではなかった。

右も左も分からず、ただただ子どもが成長するのを見守っていた、そのために出来ることをしていた。

というくらいしか言えなくて

もちろん、人に優しくとか自然を大切にするとか、自分でやれることは自分でやるとか、そういうことは言ってきたし、一緒にやれることはやってきた。

でも、何が親として大切なのか?と問われると

それを明確に答えることが出来ないなぁと。

前に読んで、今回この記事を書くにあたり手にした、松下幸之助さんの話をまとめた「親として大切なこと」という本を、改めて読んでみました。

その中で、

「親としての人生観を持つ」ことが、親が子どもに何かを伝える以上に大切だということ

にハッとしました。

人生観とは、人がどう生きるか、生きる上で何を大切にするか、ということだと思うのですが、それが今、とても希薄になってしまっているのではないかと。

そう、誤解を恐れずに言えば、

生きていく上での信念がなくなってしまっているのだと。

国会の答弁を聞いていても、それがその人の信念であれば、それをどうどうと語ればいいのだと思うのですが、どうやっても信念が感じられない。

そういう社会の中で、家庭の中で、子どもたちは本当に育っていくのでしょうか。

自分へも改めて問いながら、これからの生き方を考えて行きたいと思いました。

子どもたちは親を、大人を見ているのだから。

2018年06月07日

学ぶことと人との繋がり

今年も半年が過ぎようとしていますね。

早いか遅いかは・・・

その人次第

かもしれませんね。

自分にとっては、今年は大きな動きのある年になってきています。

みなさんにとってはどんな年になっていますか?

今日は、そんな動きのある年の中で感じている

学ぶことと人の繋がりの大切さ

を考えてみたいと思います。

”学ぶこと”

コーチングに発達障害、マーケティング、チラシのデザインなどなど、そして畑のことも学び始めて、これからコーヒーの焙煎についても学んでみたい、と思っています。

何を学ぶかは、その時自分が何に興味があるか、自分がやりたいことに関連していたりすると思いますが、興味があればなんでも学んでみるのがいいなぁ~と感じています。

時間がない、で終わらせずに、興味を持ったことにまずは足を踏み入れてみる、手を掛けてみる、その一歩が大事なのかもしれません。

そして、そのための選択も。

そして、学び始めると、自分の中に想像していなかった気付きや発見もあって、これまた次の学びの意欲に繋がっていくという好循環も産まれていくようです。

学ぶことが、自分の可能性の幅を広げていってくれている感じがします。

そして、

”人の繋がり”

これは、安曇野に移住してから本当に、その大切さを実感していて、人の繋がりがなければ、今自分がやりたいことをやれていることもなかったんだろうなと思います。

そして、今年に入ってからの人との繋がり・出会いは、これからの自分の人生を大きく左右する出会いだと感じています。

コーチングによるたくさんの仲間との出会い、上映会を開催することで繋がった思いを同じする仲間との出会い、畑を始めたことで出来たゆったりとした出会い、そして、これからの人生で一番大切な出会い。

そんなたくさんの出会いによる、人との繋がり。

その出会いが、繋がりが、今自分の可能性の輪郭をはっきりしていってくれていると感じています。

そう、

人との繋がりは、自分の可能性をはっきりと見させてくれるもの

そう感じています。

なので、

学ぶことと人との繋がりは、夢に繋がっていく

そういうことなのかもしれませんね。

ということで、今日はこの辺で。

早いか遅いかは・・・

その人次第

かもしれませんね。

自分にとっては、今年は大きな動きのある年になってきています。

みなさんにとってはどんな年になっていますか?

今日は、そんな動きのある年の中で感じている

学ぶことと人の繋がりの大切さ

を考えてみたいと思います。

”学ぶこと”

コーチングに発達障害、マーケティング、チラシのデザインなどなど、そして畑のことも学び始めて、これからコーヒーの焙煎についても学んでみたい、と思っています。

何を学ぶかは、その時自分が何に興味があるか、自分がやりたいことに関連していたりすると思いますが、興味があればなんでも学んでみるのがいいなぁ~と感じています。

時間がない、で終わらせずに、興味を持ったことにまずは足を踏み入れてみる、手を掛けてみる、その一歩が大事なのかもしれません。

そして、そのための選択も。

そして、学び始めると、自分の中に想像していなかった気付きや発見もあって、これまた次の学びの意欲に繋がっていくという好循環も産まれていくようです。

学ぶことが、自分の可能性の幅を広げていってくれている感じがします。

そして、

”人の繋がり”

これは、安曇野に移住してから本当に、その大切さを実感していて、人の繋がりがなければ、今自分がやりたいことをやれていることもなかったんだろうなと思います。

そして、今年に入ってからの人との繋がり・出会いは、これからの自分の人生を大きく左右する出会いだと感じています。

コーチングによるたくさんの仲間との出会い、上映会を開催することで繋がった思いを同じする仲間との出会い、畑を始めたことで出来たゆったりとした出会い、そして、これからの人生で一番大切な出会い。

そんなたくさんの出会いによる、人との繋がり。

その出会いが、繋がりが、今自分の可能性の輪郭をはっきりしていってくれていると感じています。

そう、

人との繋がりは、自分の可能性をはっきりと見させてくれるもの

そう感じています。

なので、

学ぶことと人との繋がりは、夢に繋がっていく

そういうことなのかもしれませんね。

ということで、今日はこの辺で。